こんにちは!ももたろ夫婦ブログのたろです。

僕らは、マッチングアプリ婚の旅好き20代夫婦。「豊かな暮らしと資産形成の両立」をテーマに大人のデートや結婚、資産形成についてブログを書いています。

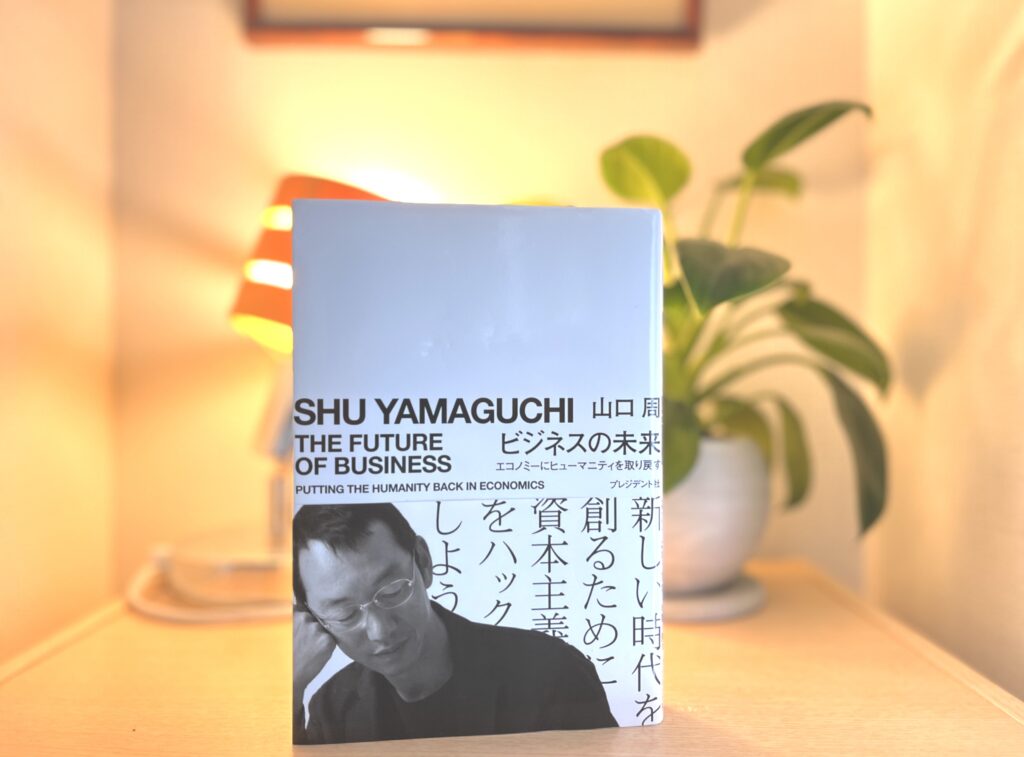

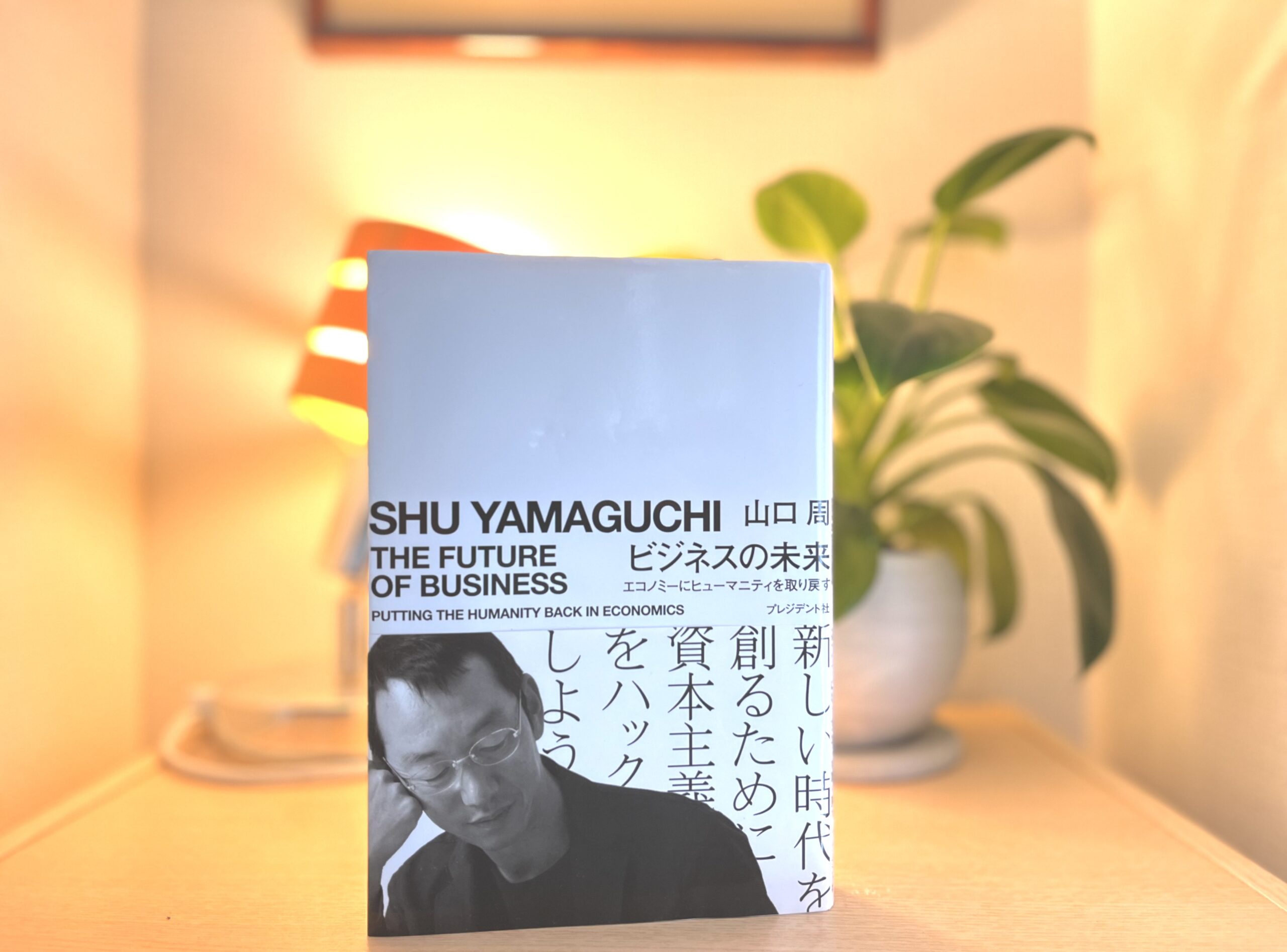

今回の記事では、山口周さんの著書『ビジネスの未来/エコノミーにヒューマニティーを取り戻す』を読んで、私たろの心に残った言葉を紹介していきます。

私は、橘玲さんや穂高唯希さん、山口周さんの考え方に大きな影響を受けています。

本書はビジネスや社会全般、キャリアに関する本ではありますが、一個人の生き方にとっても新しい視点をくれる内容と感じました。

それでは行ってみましょう!

名言集

灰色の部分が本書からの引用、その下が私の一言コメントになります。

本書を読まないと用語などがわからないかもしれません・・・

日々、当たり前のように見聞きする言葉によって自分たちの世界の見方って大きく左右されてしまうんだ、ということに気付かされました。

例えば、GDPとか低成長/高成長って言葉。「日本のGDPが伸び悩むことは問題だ!」ってもっともらしく聞こえてしまいますが、言葉に縛られるとGDPという物差しで世界を測ろうとしてしまいがちです。

「GDPってそもそもなんの指標なの?GDPが成長していたら本当にいいの?」という風に、物差しから距離を置いて客観的に物事を捉えることが言葉に囚われないために大事なのかも、と思いました。

これからは「役に立つ」より「意味がある」に価値が出る社会ですね。

アーティストというのは別に芸術分野に限ったことではないよ、という話。

社会を構成する人は皆、「社会」という彫刻を一緒に制作するアーティスト。「社会彫刻」という考え方があるそうです。知らなかった。

別の記事にも考え事を書いたのですが、「未来のために今を犠牲にしている人」が多すぎない?と思っています。

「将来のために、今苦しいけど頑張って貯金する」「転職していい給料を得るために興味はないけど資格をとってスキルアップする」など一見ごく当たり前に聞こえる意見ですが、これらは全て将来のために今は犠牲となっても仕方がない、という発想。

コンサマトリーな社会においては、労働と報酬の境界線は曖昧になっていく。

これまでは「興味はないけど、お金のための仕事をする」という労働観が当たり前だったかもしれませんが、楽しいから仕事をする世界観が来るかも。というか一部ではもう来ていますね。

これ本書を読んで一番衝撃的でした。

日本の教育や社会って、「正解があって、それを最短で最も効率よく達成したやつが勝ち」という価値観があると思います。

だから、大学を卒業してストレートで就職するのが偉いと思われているし、年収が高いほどいいと思われているように感じます。

未来のゴールを達成するためには、今この瞬間の無駄を排除する思考になっていきますが、こうした思考に対して山口周氏は警鐘を鳴らしています。

私たちは、自分が何に夢中になれるかということを、事前に先見的に知ることができません、なぜなら「夢中」というのは「心の状態」なので理ちてきに予測することができないからです。”

ほとんどの人は自分が本当にやりたかったことがわからずに一生を終えていくわけですが、

それは、やりたいこと、というのは自分の体で体験してみたいとそれが本当にやりたいことなのかわからないから、です。

必要なのは好奇心に基づいてなんでも自分で試してみること。継続すること。

多くの会社員の仕事ってまさにこれですよね。本来労働の報酬って、自分が力を尽くして生み出した価値で誰かが喜んでくれること。なんですが、

効率性を高めるために仕事が細分化され、自分の労働の価値がなんなのかわからなくなり、それによって誰が喜ぶのかもわからない社会になっていると思います。

その結果、「お金のために楽しくないけど仕事する」という今を犠牲にする発想が生じてくるのかなと思いました。

おわりに

人生を浪費しなければ、人生を見つけることはできない。これはアンモロー・リンドバーグの言葉ですね。きちんと人生を浪費してるか、あらためて意識していきたいものです。宝物はえてして寄り道した時に見つけるものですからね。

— 山口周 (@shu_yamaguchi) October 29, 2021

本書の中でも紹介されていたアンモンロー・リンドバーグの言葉。

みなさん、ちゃんと無駄や浪費しましょう。そう考えると、無駄なことって無駄じゃない。

お金ばっかり貯めて生きがいのない人生を歩むのはもったいない!お金は適度に使って、自分の好きなことや物を探していきたいです。

山口周さんの本を読むと、世の中で当然とされている色々なことに対して、「それって本当なのか?」と立ち止まって考える視点が手に入るように感じています。

本ブログでは本の内容を網羅することはできませんので、是非本書を購入して読んでみてください!

コメント