こんにちは!「豊かな暮らしと資産形成の両立」をテーマに大人のデートや結婚、夫婦生活、資産形成についてブログを書いている20代夫婦ブロガー、ももたろ夫婦です!

今回は、私たろが普段から考えていることを取り止めもなく紹介するコラム【たろの考え事】です。(初企画)

よろしければお付き合いください!

さて、早速本編に入りましょう…

昔からぼんやりと考えることがあって、

普段生活をしていて、家族や親戚、友人、会社の同僚など会話をする関係の人がいる一方で、電車で同じ車両に乗っている人や道ですれ違う人など会話すらすることもない人がいるなあと。

何それ、当たり前じゃん…

何が言いたいかというと、自分にとっての人間関係ってごく限られた人でできているんじゃないか、ということ!

生きている上で感じる喜怒哀楽や幸せは自分が接する人間関係からくるものだと私自身は感じています。

そうだとすると自分が幸せに生きるためには、自分が接する人を慎重に選ぶ必要があるんじゃないかと思っていました。

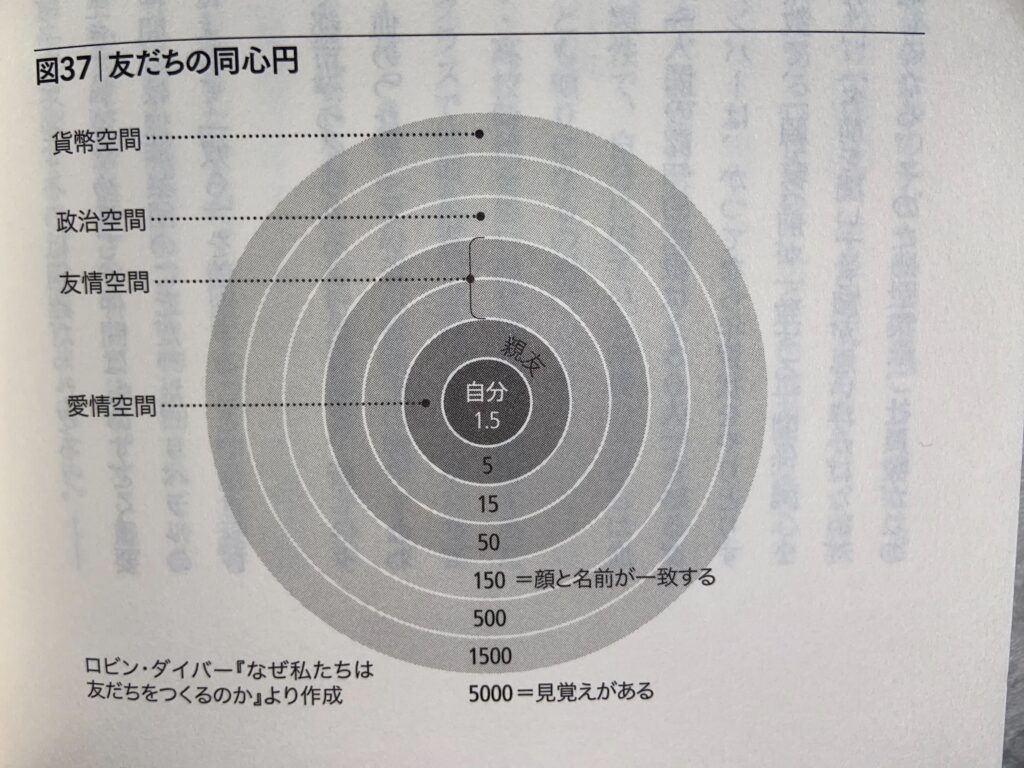

そんな時に出会ったのが「友達の同心円」という概念。

人間関係は1.5人から5,000人まで人数の階層が3倍ごとに増えて広がる「友だちの同心円」で構成されている、という考え方です。

友達の同心円という概念に出会ったのは、橘玲さん著の『シンプルで合理的な人生設計』という本です。

そして、人間関係には150人というマジックナンバーがあります。

150人とは顔と名前が一致する家族を含めた友達の人数。この人数を超えると、顔と名前が一致しなくなります。

これは、イギリスの進化人類学者ロビン・ダンバーが発表し、ダンバー数とも呼ばれているそうです。

顔と名前が一致する友達の数が限られていて同心円状に広がるのは、人間が使える時間という資源が限られているから、と本書で紹介されています。

時間という資源から人間関係を考察する手があるのか!と驚きました。

時間資源が限られている以上、どれだけその人間関係に時間を割いているかが、その人との親密度を測ることになるのです。

最も親しい親友になれるのは5人まで。人数が増えると一人当たりに配分できる時間が減るので、親友が一人増えると誰かが、外に押し出されます。

これは、多くの人の人生を振り返っても実感できることではないでしょうか。

中学では親友だったのに、高校に入って新しい友人と出会うとこれまでの親友とは疎遠になり、知り合いレベルとなってしまう。以前のように頻繁に会わなくなったりしますよね。

上記を踏まえて、幸せに生きるコツを考えてみたいと思います。

周りにいる人がいつもイライラしている人や信頼できない人、意地悪な人に囲まれていると自分の幸せ度も落ちますよね。

同心円が強制的に作られてしまう空間が、学校のクラスや職場という仕組みですね。いじめっ子から逃げられないこと(=いじめっ子が自分の同心円に入っている状態)は大変なストレスになります。

逆に言えば、この「友だち同心円」でいう友情空間までの50人に自分が一緒にいて心地よく幸せを感じるオールスターメンバーを揃えるというのが幸せに生きるコツなんじゃないかと思いつきました。

じゃあどうすりゃいいのよ…

具体的には「気の乗らない飲み会には行かない」という対策があると思います。

行きたくもない飲み会に時間を使ってしまうと、その分家族や他の友人に避ける時間資源は減ります。

自分が本当に大切にしたい友人や家族との関係に時間をかけることを意識する、ということだけでも自分の「友だちの同心円」をいい状態に保つことに繋がるのではないかと思います。

誰とどういう風に時間を使うかが、自分の「友だちの同心円」を作っていく。

ちょっと意識をして時間の使い方を変えるだけで、いい人間関係に囲まれてハッピーに暮らせるんじゃないかな。

本書は普段生きる上で役に立つ新しい視点をたくさんくれる本でしたので、みなさんにもおすすめしたいです。

取り止めがなさすぎるよ、たろくん….

いかがだったでしょうか。

初企画でしたが、最後まで読んでくださりありがとうございました。

コメント